Aqueles que, noutros tempos, defendiam irrestritamente a liberdade de expressão, são os mesmos que querem agora, com o poder nas mãos, suprimir qualquer expressão que não seja do seu agrado.

Tanto o Antigo como o Novo Testamento contêm passagens em que somos advertidos a odiar algo, como o mal, mas não o nosso irmão. Estamos familiarizados, talvez até demais, com a expressão “odiar o pecado mas amar o pecador”. Este aforismo corre o risco de nos deixar com a impressão de que o nosso pecado é algo que flutua por aí, totalmente independente de nós, que nos mantemos puros como a neve suave. Mas não existe pecado sem pecador. Mais do que isso, há pecadores que fazemos bem em evitar ou, pelo menos, em tratar de forma cautelosa.

Quando Aristóteles trata da ira, que é em si uma coisa boa, ele fala sobre controlar ou não nossa reação apaixonada ao que é perigoso ou errado. Nós normalmente exageramos. Mas não nos irarmos com coisas más é um vício. Algumas coisas devem despertar em nós a ira.

O ódio é a resposta emocional ao nosso reconhecimento de que há algo de específico errado com o mundo. Diz-me o que odeias e dir-te-ei quem és. E se me dizes que nada odeias porque não há nada de errado no mundo, fico então com uma imagem ainda mais clara do que és — incuravelmente ingênuo.

Dito isto, estou interessado neste fenômeno relativamente novo a que se chama “discurso de ódio”. Poucas coisas são potencialmente mais perniciosas, sobretudo quando os governos e as instituições começam a defini-lo ou a fazer cumprir a sua proibição. O “discurso de ódio” e a liberdade de expressão estão claramente em conflito um com o outro. As pessoas que em outros tempos estavam interessadas em explorar as fronteiras da liberdade de expressão — ao ponto de se poder dizer praticamente qualquer coisa com impunidade — são as mesmas que agora, que controlam a cultura, querem suprimir qualquer expressão que não seja do seu agrado.

A liberdade de expressão, que tinha como objetivo afirmar a verdade das coisas, já não é permitida. A verdade ameaça a sociedade.

Mas, afinal de contas, de onde veio esta questão do “discurso de ódio”? A sua origem está no esforço, agora em larga medida bem-sucedido, de derrubar a estrutura moral da sociedade. De forma geral, esta transformação foi levada a cabo através do uso perspicaz da conversa a respeito de “direitos”. Aquilo a que antes se chamava, por razões racionais, uma desordem ou um vício começou por ser tolerado, depois finalmente transformou-se em um “direito”. Mal se torna um “direito”, qualquer pessoa que lhe chama de pecado ou de mal torna-se automaticamente um difamador e violador da dignidade e do orgulho humano.

A linguagem humana tem um propósito. Serve para definir, e depois nomear, aquilo que designa realmente. Se começarmos a usar a mesma palavra para duas realidades diferentes, temos de passar a deduzir pelo contexto a realidade a que nos referimos. Se casamento passa a designar tanto a relação entre macho/fêmea e macho/macho, a realidade a que a palavra se refere não muda. Uma coisa não é a outra.

É aqui que entra em cena o “discurso de ódio”. Uma vez que a lei afirma agora que ambos os arranjos maritais são “iguais”, deixamos de ter a liberdade de afirmar que não o são. As pessoas sentem-se magoadas se lhes disserem que aquilo que fazem é, ou não é, um casamento. A afirmação de que não é ganha estatuto de desordem cívica que deve, a fim de prevenir tumultos, ser proibida. Podemos acabar ostracizados ou até presos por afirmar aquilo que é verdade e dar argumentos nesse sentido. A liberdade de expressão, que tinha como objetivo afirmar a verdade das coisas, já não é permitida. A verdade ameaça a sociedade.

Quando esta situação se torna universal, percebemos que temos de providenciar espaços onde as pessoas sejam protegidas de ouvir até mesmo algo que questione a retidão das suas escolhas ou da lei civil que agora reivindica jurisdição sobre todo o nosso discurso. Um dos aspectos mais odiosos das sociedades totalitárias era a montagem de “postos de escuta”, ou o hábito de levar as crianças a revelar o que os seus pais diziam em privado. Este mesmo fenômeno já está acontecendo entre nós. Agora está disfarçado como uma forma de proteger as vítimas do ódio daqueles que se recusam a aceitar o novo regime de “direitos” que insiste ser a sua lei a única e a mais elevada a vigorar.

Ao discutir o direito, Santo Tomás de Aquino perguntava se devemos ter uma lei que proíba todos os vícios. Inicialmente parecia uma boa ideia, mas na verdade é uma ideia terrível. O Aquinate compreendia que dar tal poder ao Estado implicaria um conhecimento divino e acabaria com a liberdade de errar que nos permite projetar o nosso próprio destino.

O Doutor Angélico sabia que alguns vícios tinham de ser reprimidos, caso contrário estaríamos num estado de guerra constante. Mas dar poder ao Estado para nos livrar de todos os vícios equivaleria a dar-lhe poder absoluto, um poder que muitos políticos cobiçam. Os cidadãos perderiam então esse espaço de liberdade e de inteligência em que podem tomar as suas próprias decisões. As “leis de ódio” se originam, em última análise, do esforço do Estado moderno para alterar a natureza humana.

Notas

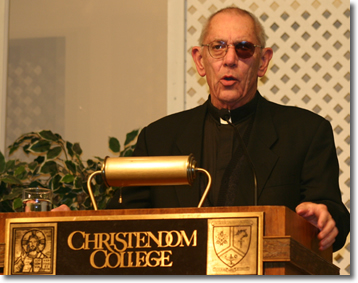

- O autor deste texto, Pe. James V. Schall, S.J., foi professor na Universidade de Georgetown por mais de 35 anos e é um dos autores católicos mais prolíficos dos Estados Unidos.

Tradução: Actualidade Religiosa/Equipe