Esquerda identitária estaria passando por processo de infantilização ao exigir ‘espaços seguros’ sem ofensas

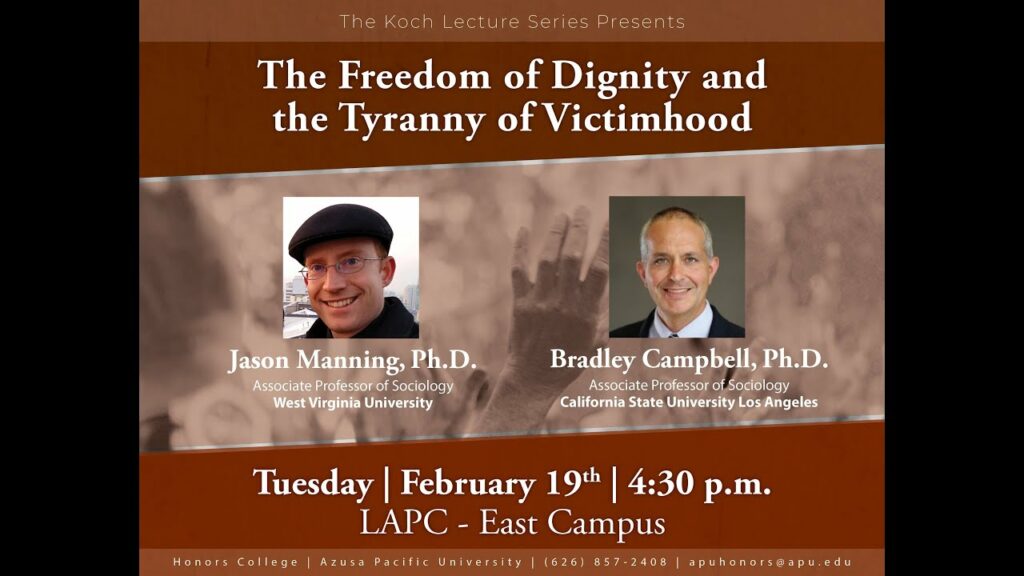

Camille Paglia fala de uma espantosa infantilização das mulheres na esfera do neofeminismo puritano hoje reinante, como se as moças precisassem de tutores e babás. O avesso do feminismo libertário e “pro-sex” da década de 1960, quando as mulheres resolveram falar e agir por si mesmas, assumindo as consequências de seus atos e desejos. Mas a verdade é que uma incrível infantilização das pessoas tomou conta de toda a movimentação identitária norte-americana. Bradley Campbell e Jason Manning começam por aqui o livro The Rise of Victimhood Culture (A Ascensão da Cultura do Vitimismo), sobre a onda neurótico-vitimária estadunidense, hoje se espalhando por outros países e continentes.

Eles partem do anúncio da vitória eleitoral de Trump sobre Hillary Clinton, na eleição presidencial de 2016. Estudantes entraram em desespero “existencial” com a notícia, enxergando no horizonte verdadeiros pogroms contra “progressistas”.

Foto: Art Basel Miami

Universidades forneceram assistência psicológica aos mais abalados. Algumas só faltaram apelar para cantigas de ninar. A Universidade do Kansas ofereceu terapia com cachorros, a de Cornell criou um espaço onde serviam chocolate e a de Michigan reservou uma área onde estudantes passassem o tempo com livros para colorir.

Professores no papel de babás de identitários, que antes faziam discursos belicosos contra a opressão. Uma geração de bebês chorões pedindo proteção aos mais velhos, recolhendo-se nos chamados “safe spaces”, com salinhas de brincar ao modo do jardim de infância. E não só por Trump. Nossos autores contam que, quando a feminista Wendy McElroy foi à Brown University discutir o sentido da “cultura do estupro”, estudantes montaram um “safe space” (espaço seguro) para quem precisasse “se recuperar” de seus argumentos. Infantilização e imbecilização. E psicólogos já denunciam que a “cultura do vitimismo” forma pessoas mais vulneráveis ao pânico, à melancolia e à depressão.

Campbell e Manning lembram que existem variados tipos de status moral. Numa “cultura da honra”, posar de vítima pegaria mal. Ofensas não raro se resolviam em duelos. Já os identitários fantasiam que palavras atingem fisicamente as pessoas. A diferença entre violência verbal e violência física é abolida. E aqui emerge a novidade: ser vítima eleva o status moral das pessoas, que agora se funda na dor. É a sacralização dos ofendidos. Pessoas de tal forma feridas ou supostamente feridas pela vida que necessitam de “trigger warnings” (avisos de gatilho) e “safe spaces” protegendo-as de sensações de desamparo ou desespero. De algum flashback de experiências traumáticas, que tragam à tona sentimentos angustiosos.

Um “trigger warning” alerta para qualquer coisa que possa deflagrar esses sintomas do “estresse pós-traumático”. Informa se as pessoas correm o risco de deparar algo que remeta à experiência traumática, permitindo que a vítima do trauma evite o deflagrador e os problemas que ele pode causar. Desde 2014, pelo menos, ativistas estudantis reivindicam “trigger warnings” a respeito do conteúdo de certos cursos e aulas que podem abrir a tampa do trauma, requerendo inclusive que professores antecipem por escrito se vão falar de coisas como estupro ou sequestro em suas exposições.

A onda assumiu dimensão absurda. “Em fevereiro de 2014, um estudante da Rutgers University escreveu um artigo reivindicando que gatilhos de advertência fossem anexados a romances e contos comumente adotados em cursos de literatura, como O Grande Gatsby de Scott Fitzgerald e Mrs. Dalloway de Virginia Wolf, que conteria ‘uma narrativa perturbadora, examinando inclinações suicidas e experiências pós-traumáticas de um veterano de guerra’.” Discussões sobre racismo, desigualdade e intolerância poderiam também ser “deflagradoras”. A própria mitologia grega e as Metamorfoses de Ovídio foram condenadas, na Columbia University, em defesa de pessoas de cor e estudantes pobres em geral. Tudo com a maior seriedade do mundo, como se dessa idiotice cósmica dependesse a salvação da humanidade.

Quanto aos “safe spaces”, alguns são delimitados por sexo e cor, onde o grupo “oprimido” possa ficar a salvo de preconceito ou “microagressões”. Insularização que também significa bloqueio de pontos de vista que diferem dos que imperam no grupo. Esta postura do identitarismo nem sempre é ressaltada: um ponto de vista que contrarie o movimento é considerado ameaça psicofísica à segurança dos coitadinhos, mais frágeis que o “homem de vidro” de Cervantes. E como se o câmpus fosse cheio de anti-identitários ferozes. Mais: pretos que vociferam contra a segregação racial parecem não perceber que um espaço só para si, proibido a brancos, também é segregação – expressão física de um apartheid. Só que não como imposição de fora, mas como reivindicação de dentro: autoapartheid.

Outro problema é a expansão dessas atitudes. Uma professora de Direito de Harvard, Jeannie Suk, argumentou que, com a definição cada vez mais ampla do que seriam os tais deflagradores de experiências traumáticas, ela estava impedida de falar sobre estupro. “Recentemente, um estudante pediu a um professor meu conhecido que não usasse a palavra ‘violar’ na sala de aula – como na pergunta ‘esta conduta viola a lei?’ –, porque a palavra era ‘triggering’. Alguns até sugeriram que a lei do estupro fosse retirada do currículo por seu potencial para gerar aflições.” Só não entendo por que esses estudantes não cursam matemática. Se não podem ouvir falar de estupro, vão advogar nessa área?

Se quisermos atender as vítimas e o vitimismo, teremos de deletar a liberdade de pensamento e expressão. As vítimas e seus ideólogos querem silenciar toda manifestação que questione a cartilha identitária ou não teça loas às vítimas. Como dizem Campbell e Manning, de conversas de bar a peças de Shakespeare, de anedotas triviais a obras-primas do cinema, de brincadeiras estudantis a teorias científicas, tudo pode ser visto como ofensa – e os ofendidos exigem que os ofensores se calem. E isto vale para opiniões e pontos de vista, como nos mostra a prática do fundamentalismo identitário.

Por fim, as “microagressões”, mais um modismo que a basbaquice estadunidense exporta para o mundo. Microagressões são coisas mínimas, insignificantes, que algum bebê chorão identitário considera ofensas graves a qualquer pessoa “oprimida”. Campbell e Manning contam sobre uma moça que se sentiu insultada porque uma colega errou seu pertencimento étnico, tratando-a como índia, e um professor não soube pronunciar seu nome. Foi o bastante para ela dizer que essas coisitas a fizeram experimentar o peso de ser uma asiática nos EUA.

É microagressão também dizer “todas as vidas importam” – e não só as pretas. Na verdade, a maioria das frases tidas como “microagressões” apenas expressam uma opinião. Em que a frase “America is a melting pot” (A América é um caldeirão) seria ofensiva? É um ponto de vista. Só. A maluquice é que tudo pode ser considerado “microagressão”, desde que alguém ache a mensagem hostil.

Como disse Pascal Bruckner, ao se exibir como vítima, a pessoa adquire uma espécie de imunidade simbólica. E carrega suas opressões reais ou imaginárias como se fossem crachás de nobreza. É por isso que muito do que vemos por aí é indignação pré-fabricada e, não raro, lucrativa. Além de um mundo de infantilização e teatralização da condição de vítima, o que se está ensaiando diante de nós é o projeto de sociedade ideal do multicultural-identitarismo: uma sociedade segregacionista e ditatorial.